Entrevista con Amélie Poinssot, periodista y autora del libro ¿Quién nos alimentará?. Publicado en febrero de 2024, este libro es el resultado de una larga investigación sobre el futuro del mundo agrícola: entre el alarmante declive en el número de trabajadores en este sector y la llegada de nuevos perfiles a la agricultura, Amélie Poinssot traza el futuro de la agricultura alimentaria en Europa.

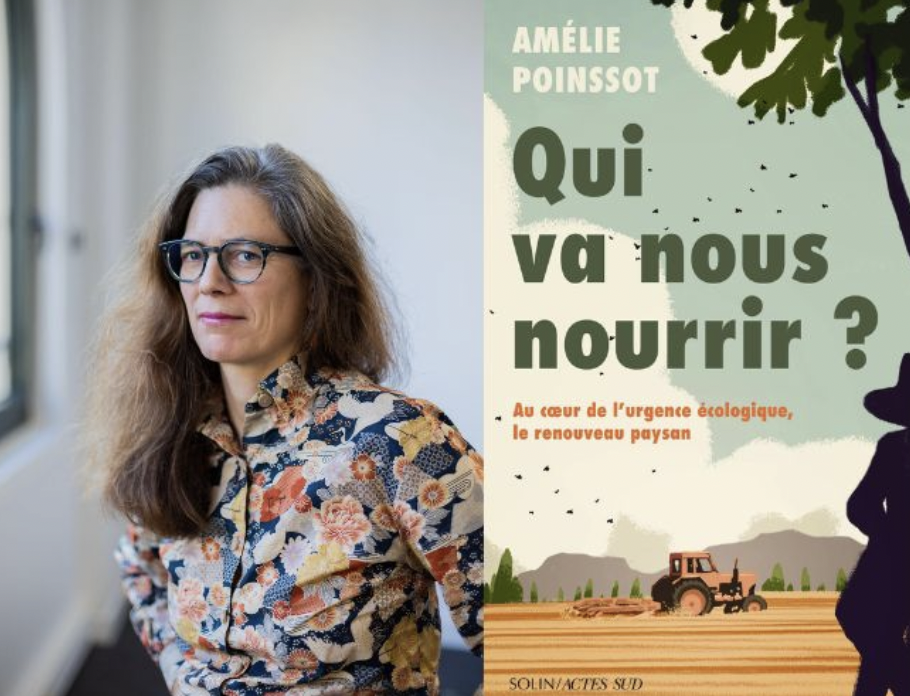

Leyenda: Amélie Poinssot – Foto de Sebastien Calvet / Mediapart / *¿Quién nos alimentará?* En el corazón de la emergencia ecológica, el renacimiento de los agricultores.

Comienzas tu libro con la alarmante frase: “Es la historia de una hemorragia”. ¿Qué quieres decir con eso?

En Europa, la tendencia actual es la disminución del número de granjas y la expansión de las existentes. Quizás la única excepción en el paisaje europeo sea Grecia, que todavía cuenta con un número significativo de pequeñas explotaciones agrícolas. Además, para 2030, la mitad de los agricultores se habrán jubilado.

Un ejemplo de esta tendencia global es Francia, que en 2020 contaba con menos de 400,000 granjas, frente a los 4 millones de hace un siglo. Este declive se aceleró por las políticas públicas, especialmente en los años 60 con las leyes de orientación agrícola, que fomentaron la expansión de las explotaciones.

Al mismo tiempo, se animó a las hijas e hijos de los agricultores a mudarse a la ciudad y se les orientó hacia un futuro distinto a este sector. Cada vez más personas de familias no agrícolas reclaman establecerse en el campo, pero no se les dan los medios para hacerlo, por lo que la hemorragia continúa.

¿Qué factores pueden explicar esta pendiente resbaladiza, este declive en el entusiasmo? La profesión agrícola se percibe como poco atractiva. Estos trabajos no están valorados ni en el discurso académico ni en la esfera pública. Y la situación es similar en las familias agrícolas, que han animado a sus hijos a hacer algo diferente. La razón, por supuesto, es el bajo ingreso en comparación con las horas de trabajo y la naturaleza ardua de la labor; pero también está la cuestión de las limitaciones y el estilo de vida sedentario inherentes a la profesión. Hoy en día, ser agricultor, particularmente en la ganadería, significa aceptar un estilo de vida determinado.

Como mencionas en tu libro, la PAC – Política Agrícola Común – podría ser una palanca poderosa para repoblar el mundo agrícola. ¿Cómo?

Donde las autoridades públicas podrían cambiar las cosas es en términos de atractivo. En una época en la que utilizamos mucho los ordenadores y muchos buscan un propósito, las profesiones agrícolas ofrecen algo concreto. Hoy en día, la Política Agrícola Común es el mayor presupuesto público europeo, pero el problema radica en la forma en que se distribuye. No está suficientemente dedicada al relevo generacional.

La orientación general e histórica de la PAC es otorgar primas a las granjas según su tamaño, lo que lleva a la expansión de las explotaciones en lugar de a la instalación de jóvenes. Pero cuanto mayor es, más difícil es comprarla. Así surgió el fenómeno de las explotaciones no transferibles, que no encontraron compradores o que fueron adquiridas por financieros o gestores que no iban a explotar la tierra por sí mismos. Así, perdemos el vínculo entre propiedad y actividad económica. Si queremos volver a un modelo de producción más respetuoso con el medio ambiente y frenar la hemorragia, debemos hacer todo lo posible para detener esta agricultura empresarial.

Para citar las palabras de tu libro: “Estas perspectivas sombrías podrían ser finalmente la oportunidad para derrocar el modelo dominante con, para hacer frente a las salidas masivas, la llegada de nuevas personas al mundo agrícola”. ¿Quiénes son esas personas a las que te refieres?

Cada vez más personas de orígenes no agrícolas buscan entrar al mundo agrícola. No están condicionados por el modelo agrícola inculcado por sus padres. Estos nuevos agricultores llegan con una visión fresca y creencias políticas ya formadas. A menudo quieren producir de manera respetuosa con el medio ambiente.

Los perfiles son variados y lejos de ponerlos en categorías, la investigación realizada en mi libro me permitió distinguir varias tipologías. Algunos son jóvenes que, desde el principio, expresaron el deseo de orientarse hacia la agricultura y tomaron las decisiones estudiantiles correspondientes. También hay jóvenes de entre 30 y 35 años que, tras una primera carrera profesional, en entornos a veces cercanos a la agricultura, desean reorientarse para estar más en línea con sus convicciones. Finalmente, existe la categoría de personas que se desvían después de los cuarenta, urbanitas, de origen privilegiado, que pueden permitirse el riesgo de optar por profesiones menos remuneradas; comenzando desde cero pero con capital.

En tu opinión, ¿qué políticas podrían ayudar a aumentar el número de estas nuevas instalaciones?

Las políticas públicas están en el centro del asunto. Lo que falta es una asignación más coherente de los recursos. Siguiendo el ejemplo de Francia, si tomamos el ejemplo de la ayuda a la instalación, casi en todas partes de Francia se otorga a personas menores de cuarenta años. Sin embargo, como hemos mencionado, estos nuevos agricultores cada vez son más numerosos en elegir instalarse más tarde. Los tiempos están cambiando, pero las condiciones para otorgar las ayudas siguen siendo las mismas.

Creada en 1973 en zonas desfavorecidas y luego extendida por toda Francia, la Ayuda al Joven Agricultor (Dotation Jeune Agriculteur) ahora solo apoya a un tercio de las personas que comienzan como propietarios de granjas. Esta ayuda, que se supone que es central en la política de establecimiento de granjas y para abordar el éxodo agrícola, no lo es en absoluto.

Al mismo tiempo, las autoridades locales, las comunidades de comunas y los municipios también tienen un papel que desempeñar. Ellos tienen tierras agrícolas y pueden optar por ayudar a los jóvenes agricultores a instalarse, pero también trabajar para asegurarse de que tengan salidas creando una cadena virtuosa: estableciendo mercados, integrando productos locales en la cadena alimentaria de la comunidad (escuelas, residencias de ancianos, etc.).

Autora: Jill Cousin

Foto de portada: Anne-Claire Héraud

Si te gustan nuestros artículos, déjanos un comentario en nuestra página de Facebook. Descubre La Colmena que dice Sí aquí

comentarios